![]()

司法書士試験は、「司法書士になる資格」を得るための試験です。

司法書士試験に合格すると、この「司法書士になる資格」が与えられ、登録をすることによって司法書士になることができます。

では、そもそも司法書士ってどういう仕事をするのでしょう?

司法書士の仕事

司法書士の業務には、

他人の依頼を受けて、

①登記又は供託に関する手続について代理すること、

②法務局等へ提出する書類などを作成すること、

③登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること、

④裁判所・検察庁へ提出する書類などを作成すること、

⑤以上の事務について相談に応じること、

⑥簡易裁判所における一定の手続について代理すること があります。

(ただし、⑥を行うためには、合格後に司法書士会の会員となり、研修を受け、法務大臣による認定を受けることが必要です)

では、これらは、具体的にはどのような業務なのでしょうか。

①~⑥を少し詳しく見てみましょう

①登記又は供託に関する手続についての代理

登記に関する手続の代理

司法書士の業務の中で一番大きな部分を占めるのが、この登記申請手続の代理です。

依頼人から登記申請の依頼を受け、登記申請書を作成し、

必要な添付情報を調えて、登記所へ代理人として申請を行います。

登記とは、一定の事項を広く社会に公示するために公開された公簿(登記簿)に記載することをいいます。

広く社会に公示することで、取引関係に入ろうとする第三者に対して、

権利・権利関係・権利主体の内容をあらかじめ明らかにし、第三者に不測の損害を与えないようにする制度です。

登記制度にはいくつか種類がありますが、主に不動産登記と商業登記が仕事の中心になります。

不動産登記とは、「不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記」です。

不動産とは、簡単に言えば、土地と建物です。

たとえば、あなたが土地を購入した場合には、あなたは土地の所有権を取得することになります。

しかし、所有権という権利は目に見えません。そこで、あなたは自分の権利を広く社会に知らせるために不動産登記をすることができます。

また、次にその土地を買おうと思う人がいる場合には、登記簿を見ることであなたに土地の所有権があることを確認することができます。

このように、登記をすることで「権利の保全」と「取引の安全」を確保することができるのです。

その他の登記としては、会社以外の法人(財団法人など)の登記、企業担保権の登記、債権譲渡登記、成年後見登記などがあります。

供託に関する手続の代理

次に、供託とは、法令の規定により、金銭や物品等を供託所又は一定の者に寄託する(預ける)ことをいいます。

供託には、弁済のための供託(弁済供託)や、後の支払いを確保するなど担保のための供託(担保供託)、

民事執行の目的たる金銭または換価代金を当事者に交付するための供託(執行供託)、保管のための供託(保管供託)、

その他選挙の際に立候補者がする供託など特殊の目的のためにする供託(特殊供託)などがあります。

供託を簡単に言えば、供託所という国の機関を利用し、金銭や物品を預けることで一定の目的を達成する制度です。

司法書士は、供託をしたい人から依頼を受けて供託手続を代理することができます。

②法務局等へ提出する書類などの作成

①で見た、登記の申請の際に必要となる書類や、供託の手続の際に必要となる書類などを作成します。

③登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること

登記や供託の申請をしたけれど、登記(あるいは供託)されなかったというような場合に、

登記官(供託官)のした手続や判断を不服として、審査の請求をすることができます。

司法書士は、その申請の代理をすることができます。

④裁判所・検察庁へ提出する書類などの作成

裁判所へ提出する書類とは、訴状、答弁書その他準備書面等を指します。

他の法律で制限されていない限り、全ての書類の作成をすることができます。

(訴訟代理については、簡易裁判所に関するもののみが⑥で認められています)

検察庁へ提出する書類とは、告訴状、告発状等を指します。

⑤以上の事務について相談に応じること

以上の事務について仕事を依頼された時に、依頼内容を法律的にまとめるなどの相談に応じることができます。

登記申請の代理や提出書類作成に必要な範囲での相談を指します。

⑥簡易裁判所における一定の手続について代理すること

訴訟代理一般は、弁護士の独占業務ですが、簡易裁判所の管轄の事件については、

司法書士にも訴訟代理権が認められています。

この事務を行うには、司法書士試験に合格後、一定の研修を受け、いわゆる「認定司法書士」となる必要があります。

以上のように、司法書士の業務は、国民の権利保護に寄与する、重要で、かつ、やりがいのある業務です。

さあ、あなたも挑戦してみませんか?

「司法書士試験合格に要求される力とは?」へ進みましょう!

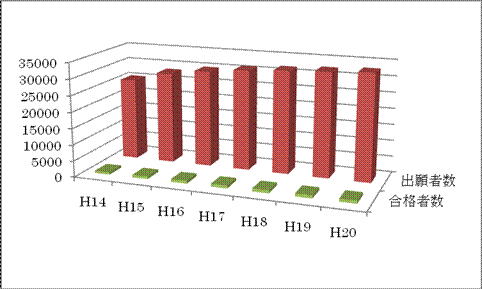

| 年 度(平成) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 出 願 者 数 | 25,416 | 28,454 | 29,958 | 31,061 | 31,878 | 32,469 | 33,007 |

| 対前年度増減数 | - | 3,038 | 1,504 | 1,103 | 817 | 591 | 538 |

| 受 験 者 数 | - | 不明 | 不明 | 不明 | 26,278 | 26,860 | 27,102 |

| 合 格 者 数 | - | 不明 | 865 | 883 | 914 | 919 | 931 |

| 男(M),女(F)内訳 | - | 不明 | M663,F202 | M636,F247 | M647,F267 | M654,F265 | M691F240 |

| 対出願者合格率 | - | - | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% |

| 対受験者合格率 | - | - | - | - | 3.4% | 3.4% | 3.4% |

| 筆記試験合格点 (262点満点) |

- | - | 197.0点 以上 |

203.5点 以上 |

202.5点 以上 |

211.5点 以上 |

189.5点 以上 |

| ①午前択一足切り (105点中) |

- | - | 78点に 達しない |

87点に 達しない |

81点に 達しない |

84点に 達しない |

84点に 達しない |

| ②午後択一足切り (105点中) |

- | - | 72点に 達しない |

78点に 達しない |

75点に 達しない |

84点に 達しない |

78点に 達しない |

| ③記述式 足切り (52点中) |

- | - | 31.5点に 達しない |

25.5点に 達しない |

31.5点に 達しない |

30.0点に 達しない |

19.5点に 達しない |

| 足切りクリア後 合格に必要な点数 |

- | - | 15.5点 | 13点 | 15点 | 13.5点 | 8点 |

<参考資料>

法務省「資格試験 司法書士試験」のページ

http://www.moj.go.jp/SHIKEN/index2.html#03

上記ページ内「平成20年度司法書士試験受験案内」

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji08.pdf

同「平成20年度司法書士試験の最終結果」

http://www.moj.go.jp/PRESS/081104-1/081104-1.html